LOAM论文与代码阅读(一)激光里程计

LOAM 是LiDAR SLAM早期的奠基之作,后续的LeGO-LOAM, lio-sam,ALOAM等方法都以这种高频里程计,低频建图为基础框架。我在最初接触SLAM时学习过这一系列算法,但理解的不深,后来因为没有做lidar SLAM相关,很久不接触已经生疏了。近期考虑到面试需求和未来的职业方向,计划重新学一遍,同时把重点记录下来,以便后续回顾。

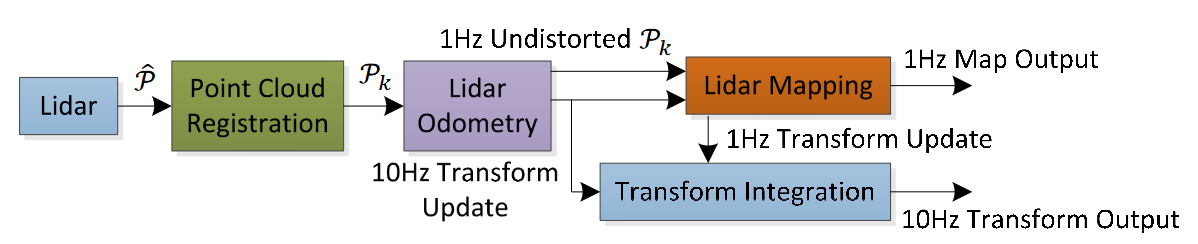

LOAM的基本流程如下:

每一帧lidar通过特征提取,运动补偿,特征匹配得到帧与帧之间的位姿(高频)。将几帧拼在一起与地图进行匹配,优化这几帧相对于地图的位姿(低频)。

硬件

这里发现之前忽略的一个点。LOAM中使用的激光雷达与现在的多线机械式激光雷达(如velodyne-32)不同。作者是用一个单线激光雷达加上垂直旋转的电机实现3维的扫描。

论文中的介绍如上图所示,我的理解是:

单线激光雷达自身水平旋转,水平视场角为180度,分辨率为0.25度。每次旋转180得到的数据称为一个scan,需要25ms。同时电机使得激光雷达整体在垂直方向上旋转,从-90到90,水平为0(因此垂直视场角是180)。这样垂直转180度需要1s,1s内得到的数据是一个sweep。这一秒内会扫描40个scan。相当于在垂直方向上是40线,角分辨率是4.5度。

这也解释了这里scan的指代和其他论文不对应的问题。当前较多使用的多线激光雷达,可近似认为垂直方向的多条laser是同时发射的(实际上不同时,但相隔时间非常接近),因此把多线在水平方向一个周期内的扫描称为一个scan,用于特征提取。

特征提取

如上所述,由于垂直角分辨率是4.5度,角度较大,因此提取特征是对每个scan进行单独操作。希望提取的特征点是边缘(edge)和平面(planar surface)上的点。

边缘和平面特征显著,容易提取,反应了环境的结构,在帧与帧之间保持不变,更有利于匹配。

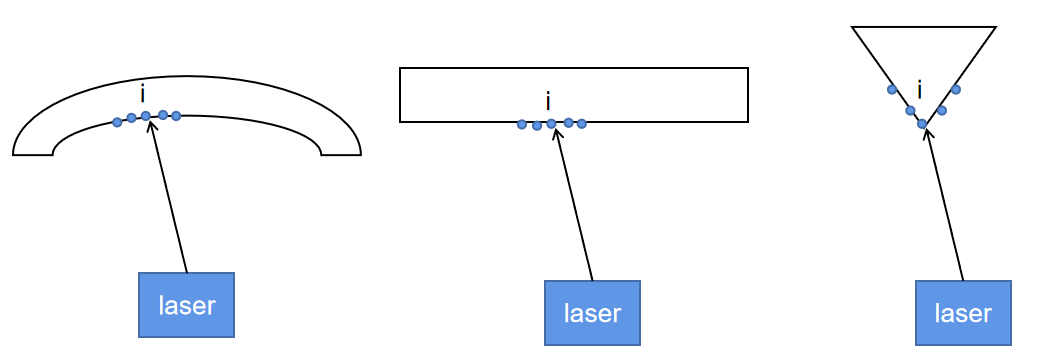

为了提取边缘点和平面点,我们首先要计算每个点的曲率。一个scan是单线激光按顺时针或逆时针扫描得到的点,如下图所示,为计算点i的曲率,我们取它前后N个点,组成集合S。

则曲率c为:

\[c= \frac{1}{|S| \cdot \|X_ {(k,i)|} \|}\| \sum_{j \in S,j \neq i} ( X_ {(k,i)}^ {L} - X_{(k,j)}^ {L} ) \| \]

\(X_{(k,i)}^L\)是第k个sweep中第i个点在LiDAR坐标系下的坐标。对集合中的每个点计算其与相邻点的距离,用来近似这个点所在位置的曲率。可以想象在平面处相邻点的距离比较接近,曲率会较小,而边缘处点的距离会较远,曲率较大。

对应ALOAM中的代码

1 | |

对一个scan的曲率按照c值排序,其中最大的n个点选择为edge点,最小的m个点为平面点。为了使得特征点分布更均匀,论文把一个scan平分为4个子区域,每个子区域最多选2个边缘点,4个平面点,边缘和平面有设定一个阈值(只有超过阈值才可能选为边缘点)。

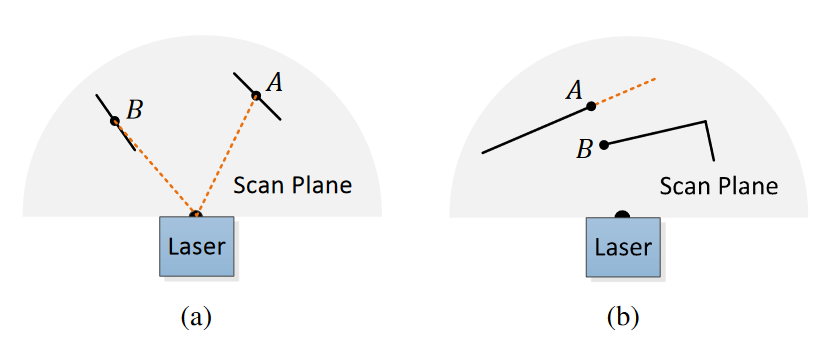

此外,还要去掉一些不可信赖的点: (1) 附近已经有点选中了(避免特征点太集中) (2) 局部平面和laser光束平行,如下图(a) (3) 在被遮挡的区域边缘的点,如下图(b)

这些点的删除方式是:当根据曲率得到特征点后,重新去看这些点用于计算曲率的点集S,需要保证S中的点没有被选中为特征点,点集构成的平面不与激光线平行,且点集中相邻点没有在激光方向上的出现距离的不连续。

特征匹配

符号

第k个sweep的原始点云表示为\(P_k\),\(P_k\)开始的时间为\(t_k\)。经过运动补偿(统一到这一帧结束时刻)的点云为\(\overline{P}_k\)。

整体流程

为了对流程有整体的认知,明白每一步的原因,我们先看大致的lidar odometry的流程,细节留到后面分析:

输入:前一帧去畸变的点云\(\overline{P}_k\),当前帧不断增加的点云\(P_k\)(由于程序是实时运行的),

输出:\(T^L_{k+1}\),是lidar在\((t_{k+1}\),\(t_{k+2})\)之间的变换,即点云 \(\overline{P}_{k+1}\) 相对于 \(\overline{P}_{k}\) 变换

\(T^L_{k+1}\)是通过不断迭代获得的。在k+1帧起始时刻\(t_{k+1}\),\(T^L_{k+1}\)为单位矩阵。我们现在假设上一次迭代得到的位姿为\(T^{L}_{k+1}\),来推导一次迭代过程:

- 特征提取:首先从\(P_{k+1}\)中提取edge和plane特征点,用\(\varepsilon_{k+1},H_{k+1}\)表示。

- 运动补偿:为了和上一帧做匹配,我们可以用\(T^L_{k+1}\)和匀速运动模型将\(\varepsilon_{k+1}, H_{k+1}\)投影到这一帧开始时刻,表示为\(\widetilde{\varepsilon}_{k+1},\widetilde{H}_{k+1}\)(细节1)。

- 特征匹配:将\(\widetilde{\varepsilon}_{k+1},\widetilde{H}_{k+1}\)与上一帧\(\overline{P}_k\)匹配。对边缘点,我们找到上一帧对应的线,计算点到线的距离。对平面点,我们找到上一帧对应的平面,计算点到平面的距离。(细节2)。

- 位姿优化:这些距离是\(T^L_{k+1}\)的一个非线性函数,每个距离根据特征点会分配一个权重。构成了对T一个非线性优化问题,应用LM优化求解。将上一次的\(T^L_{k+1}\)作为初值,当迭代一定次数或者函数收敛后,返回新的\(T^L_{k+1}\)。(细节3)。

这个迭代在sweep内不停地进行,直到sweep结束,并把\(P_{k+1}\)所有点用\(T^L_{k+1}\)投影到这一帧结束(运动补偿),得到\(\overline{P}_{k+1}\)作为下一帧的输入。

接下来我们看这里面每一步的细节:

细节1:运动补偿

由于机械式lidar所有点获得的时间戳不同,在lidar运动时,每个点的lidar坐标系实际位置不同。我们要对一个sweep的lidar做运动补偿,把所有(x,y,z)的坐标系统一到一个时刻,作为一帧点云。原始的LOAM没有用IMU,而是假设在一个sweep内角速度和线速度是恒定的。整个过程中涉及运动补偿的流程有两个,一是为了与上一帧进行特征匹配,把所有点投影到这一帧开始时刻,二是在迭代结束之后,把所有点投影到这一帧结束时刻作为下一帧输入。

把\(P_{k+1}\)的点投影到开始时刻: 为了把各个时刻的点投影到这一帧开始,我们需要知道每个点相对于这一帧初始时刻的位姿,这个位姿可以通过对\(T^L_{k+1}\)插值得到。\(T^L_{k+1}\)是当前时刻t下,我们估计的\((t_{k+1}, t)\)变化的位姿。

对于i时刻的点,我们求得的位姿变换如下:

\[ T_{(k+1,i)}^{L} = \frac{t_{i}-t_{k+1}}{t-t_{k+1}} T_{k+1}^ {L} \]

从\(T_{(k+1,i)}^{L}\)中拆解出R,t,可以得到补偿后的特征点坐标\(\widetilde {X}_ {(k+1,i)}^L\)

\[ X_{(k+1,i)}^L =R \widetilde {X}_ {(k+1,i)}^L + t \]

把\(P_{k+1}\)的点投影到结束时刻:

在这一帧结束后,我们得到了\((t_{k+1}\),\(t_{k+2})\)之间的位姿变换\(T_{k+1}^{L}\)。我们先把所有点按照上述方法投影到这一帧的开始时刻,然后用\(T_{k+1}^{L}\)反变换,将所有点投影到这一帧结束时刻。

对应ALOAM的代码:

1 | |

细节2:特征匹配

用\(\widetilde{\varepsilon}_{k+1}, \widetilde{H}_{k+1}\)表示投影到开始时刻的特征点。特征匹配的方式如下:

边缘点(图a):

对于\(\widetilde{\varepsilon}_{k+1}\)中的点i,我们要找到它在k帧中对应的边缘线,为了确定这条线,我们需要找到两个点。一个点j为离i距离最近的点。一个点l是在点j所在scan(橙线)的相邻两个scan(蓝线)中找到离i最近的点。为了确认j,l是边缘点,会确认它们的曲率c(根据特征提取时的公式)。

原因:因为一条边缘线不可能包含一个scan内的多个点。如果这条边缘线由一个scan内的两个点组成,那么这个边缘线与scan所在平面平行,此时这条边缘线在这个scan中的点是一条直线,不会计算出高的曲率,因此不可能被提取为特征点。

得到j,l后,我们计算点到直线的距离来衡量匹配的程度:

\[ d_\varepsilon = \frac{|(\widetilde{X}^L_{(k+1,i)}-\overline{X}^L_{(k,j)})\times (\widetilde{X}^L_{(k+1,i)}-\overline {X}^L_{(k,l)})|}{|\overline{X}^L_{(k,j)}-\overline{X}^L_{(k,l)}|} \]

平面点(图b):

对于\(\overline{H}_{k+1}\)中的点 \(i\),我们要找到它在k帧中对应的平面,为了确定这个平面,我们需要找到三个点。同样,一个点j为离i距离最近的点。然后我们找到另外两个距离i最近的点\(l,m\)。其中\(l\)需要与点\(j\)在同一个scan(橙线),点\(m\)在相邻两个scan(蓝线)。为了确认j,l是平面点,会确认它们的曲率c

原因:为了防止三点共线?

得到j,l,m后,我们计算点到平面的距离来衡量匹配的程度:

\[ d_H = \frac{\left| \begin{matrix} (\widetilde{X}^L_{(k+1,i)}-\overline{X}^L_{(k,j)}) \\ ((\overline{X}^L_{(k,j)}-\overline{X}^L_{(k,l)})\times (\overline{X}^L_{(k,l)}-\overline {X}^L_{(k,m)})) \end{matrix} \right| }{|(\overline{X}^L_{(k,j)}-\overline{X}^L_{(k,l)})\times (\overline{X}^L_{(k,l)}-\overline {X}^L_{(k,m)})|} \]

为了更快找最近邻,\(\overline{P}_k\)是以3D kd-tree存储的

位姿优化

对于边缘点,我们可以得到损失函数:

\[ f _\varepsilon ( X_ {(k+1,i)}^ {L} , T_ {k+1}^ {L} )=d_\varepsilon ,i \in \varepsilon_ {k+1} \]

对于平面点,我们可以得到损失函数:

\[ f_H ( X_{(k+1,i)}^ {L} , T_ {k+1}^ {L} )=d_H ,i \in H_ {k+1} \]

把这些损失放在一起,可以得到:

\[ \textbf{f}(T_{k+1}^L) = \textbf{d} \]

其中 \(\textbf{d}\) 的每一行都是一个特征点的损失。我们可以计算f相对于T的雅可比矩阵J,然后用LM算法来优化。在优化时每行损失分配了不同的权重,匹配距离大的点权重更小,匹配距离大于一定值的点权重为0(被认为是误匹配)。也就是Bisquare weights, 根据每一项损失当前的大小分配权重,优先去降低小的损失项,减轻大的损失项的影响。这种方式更加鲁棒。

这部分在代码中是用ceres来实现的,每一个残差项通过AddResidualBlock加入损失函数,调用优化器求解。